「鉄道模型モジュールLAYOUT AWARD 2017」最新情報のコーナー

今回はレイアウト制作のヒント Vol.1 台(モジュール)の作り方

を解説します。

ここでは一番手ごろで簡単(なるべく安い材料で、使う道具が少なくて、難しくない)と思う方法を紹介したいと思います。

もちろん「あくまで一例」です。

規定の寸法で簡単に壊れない台であればどのような素材や方法で制作していただいても構いません。

逆に「もっといい方法があるよ!」という方はぜひART FACTORY城南島までメールを下さい。

どんどん紹介させていただきます!

さて、ここから本題の台づくりです。

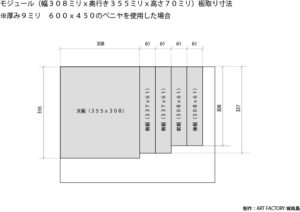

ここでは、規定サイズ最大の大きさ(幅308ミリ、奥行き355ミリ、高さ70ミリ)の台を作ります。

まずは、材料を購入します。

今回はホームセンターで厚みが「9ミリ」、大きさが「900ミリx450ミリ」の「ラワンベニヤ」を購入しました。

ちょっと「厚い」ですが、板にある程度の厚みがあった方が「反り」が少なく、組み立て(釘を打ったりする作業)もしやすいのでオススメします。

また「シナベニア」の方が木目が細かく仕上がりが綺麗ですが少し割高にはなります。

ホームセンターで材料を買ったら、同時にカットもお願いしてしまいましょう。

大きめのホームセンターならば「パネルソー」とよばれる大型木工機械があって店員さんが指定した寸法で板を切ってくれるサービスを行っています。

サービス料がもったいない気もしますが、板をまっすぐに切るのは意外と難しいですし、時間と手間を考えると妥当な料金かと思います。

寸法を書いた図面はこちらです。

プリントアウトして店員さんに見せればこの通り切ってもらえると思います。

※図面の寸法は「9ミリ」の板を買った場合なので、それ以外の厚みを使う場合は寸法を変えてください。

今回、使う道具は

金槌(できれば釘抜きとセットになっているものが便利)

木工ボンド(速乾よりも通常タイプがおすすめ)

釘(木工作用の小びょう)長さ19ミリ(普通の釘は太すぎて板を割ってしまうので小びょうがおすすめです)

あと、鉛筆とぬれ雑巾です。

いよいよ組み立てです。

まずは切り出した材料が「どの部材なのか」を確認しましょう。

「まえ板」(正面の板)「うしろ板」(背面の板)の長さは「天板」(レイアウトを制作する面の板)の幅(308ミリ)と同じ、「側板」(側面の板)の長さは天板の奥行き(355ミリ)から板の厚み2枚分(18ミリ)短くなっているはずです。

組み立てる時に間違えてしまわないように鉛筆で部材の名称を書き入れてしまっても良いかもしれません。

次に「天板」の表から釘を打つ場所に鉛筆で目安となる印をつけましょう。

写真の様に側板を定規代わりにして、天板の縁から9ミリ(板の厚み分)の場所に線を引いていきます。

四辺すべてに線を引きます。

線が引けたら、釘を打つ箇所に×印をつけましょう。

1辺につき4箇所ずつ、線と板の縁とのちょうど中間地点(側板の厚みの中心)の所に×印を付けて下さい。

コーナーに近い×印は角から2センチくらい(親指の幅くらい)離れたところ印をして下さい。

あまり角に近いところへ釘を打つと板が割れてしまいます。

4辺すべてに印を付けましょう。

天板には釘を合計16本打ちます。

「まえ板」「うしろ板」にも同じように印をつけましょう。

印は表になる方につけます。

☓印も忘れずに、「まえ板」「うしろ板」には合わせて8本釘を打ちます。

さて、いよいよ、釘を打っていきます。

まずは仮打ちをします。

16本すべてを「板の裏から釘の先端がほんの少し出るくらい」まで打ち込んで下さい。

いらない電話帳や漫画雑誌などを下敷きにすると作業がしやすいです。

釘の先がほんの少し(3ミリ程度)出るくらい。

もし、斜めに打ち込んでしまったら横からひっぱたいて早めに修正してください。

釘が曲がってしまったら、もったいないけどそのまま使わずに引き抜いて新しい釘を打ち直してください。

この段階で釘が「真っ直ぐ」に立っていないと、さらに釘を打ち込んだ時に側面から釘の先が出てきてしまったりします。

釘を16本すべて仮打ちしたら板を裏返します。

このとき、板の下には釘の頭が出ているので、先ほど下敷きにしていた本の上に板を置いて釘の頭が床に着かないように浮かせましょう。

次にボンドを塗って組み立てです。

まずは「まえ板」と「うしろ板」を取り付ける部分、二辺にボンドを塗ります。

チューブからそのままたっぷり目に塗って下さい。

まえ板を取り付ける辺と、うしろ板を取り付ける辺に塗ります。

ボンドを塗り終わったら、まえ板とうしろ板を取り付けてください。

先ほど、少しだけ出した釘の先端に板を突き刺すようにして組み立てて下さい。

天板からはみ出さないように「位置合わせ」は慎重に

まえ板、うしろ板を取り付けましょう。

取り付けたらひっくり返して

釘を打ち込んでいきましょう。

小びょうは細いので、慎重に、少しずつ、曲がらないように真っ直ぐ打ち込んでいって下さい。

もし、釘が曲がってしまった場合は、一度引き抜いて、新しい釘を使いましょう。

また、同じ場所ではなく少し隣の新しい場所に打って下さい。

同じ場所に打つと既に曲がって開いた穴に釘が引き込まれて、同じように曲がってしまいます。

釘を打ち込んでいくと、横から余分なボンドがあふれてきます。

濡れ雑巾でぬぐってあげてください。

裏側も同様に。

「まえ板」「うしろ板」を取り付けたら、次は「側板」を取り付けます。

まずは、同じようにボンドをたっぷりと塗ります。

側板を取り付ける場所、両方に塗って下さい。

同じように組み立てます。

天板からはみ出さないように、慎重に

はめ込んだら裏返します。

釘を打ち込みますが、まだ、完全に打ち込まずに「半分くらい」打ち込んで下さい。

「側板」の釘打ちは箱の下に手が入らないので、板が倒れやすく少し難しいです。

「側板」を仮止めできれば良いので、軽く「コンコンコン」と慎重に打ち込んでください。

8本全て、釘の半分程度を打ち込んで板を仮止めしてください。

仮止めしたら、箱を立てて、「まえ板」「うしろ板」の☓印をつけた箇所に釘を打っていきます。

「側板」がはみ出たり、箱の内側に倒れたりしないように指と目で確認しながら慎重に

釘は8箇所、完全に打ち込んでしまって構いません。

「側板」を側面から固定したら、箱を倒して天板の釘を完全に打ち込んでいきましょう。

釘が完全に打ち込めたら、台の完成です!

お疲れ様でした!!

次回は台の底につけるアジャスターについて解説したいと思います。